Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und stark steigende CO₂-Kosten tragen unter anderem dazu bei, dass die weltweiten Lieferketten unsicherer und teurer werden. Aber Unternehmen können mit verschiedenen Strategien die Widerstandsfähigkeit ihrer (gestörten) Lieferketten stärken. Unsere Tipps helfen Ihnen, Risiken in Ihrem Supply-Chain-Management erfolgreich zu verringern.

In Krisenzeiten

Die Handlungsfähigkeit von Einkauf und Supply-Chain-Management (SCM) ist entscheidend für den Geschäftserfolg von produzierenden Unternehmen – während und nach der Coronakrise und des Ukraine-Krieges: Sie müssen die Versorgung sichern und damit die Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten.

Einkauf und Lieferkettenmanagement sind Frühwarnindikatoren für Krisen. Mit jedem neuen Krisenherd wächst die Zahl der Unternehmen, die mit Störungen in der Lieferkette umgehen müssen: „Durch die Störung der Lieferketten ist nichts mehr sicher“, erklärt Jan Philippi, Eigentümer des gleichnamigen Design-Labels. „Dass sich Containerpreise innerhalb von Wochen verfünffachen könnten, hätte ich mir nie träumen lassen. Wann kommt die bestellte Ware, in welcher Qualität wird sie geliefert, zu welchem Preis kann ich nachbestellen? Die Beschaffung wurde zum Lotteriespiel.“

Lieferketten auf dem Prüfstand

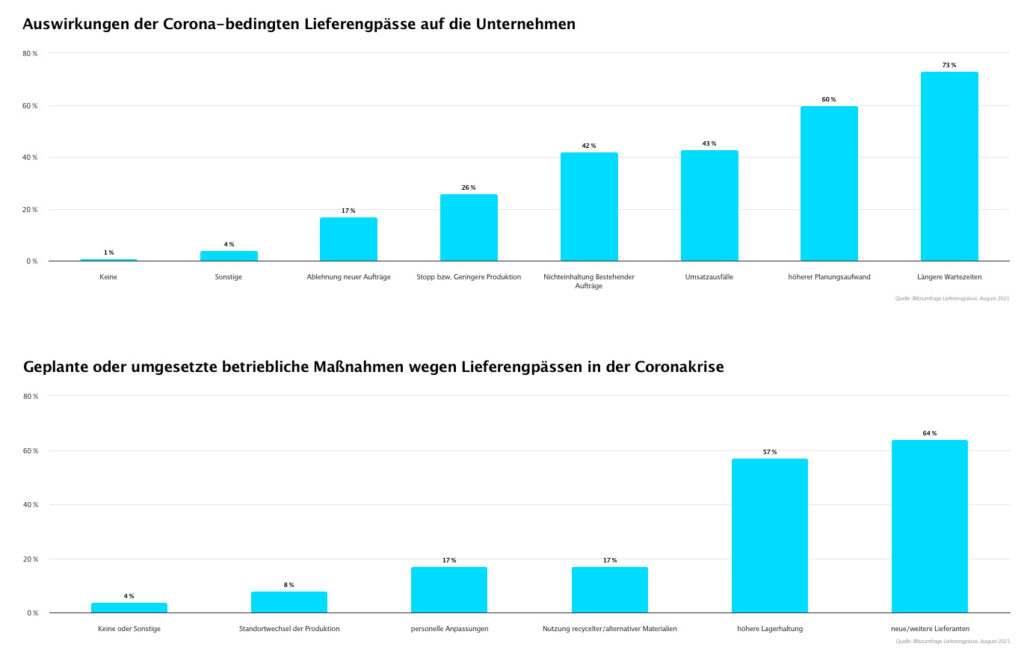

Um Lieferkettenunterbrechungen zu vermeiden, haben 13 Prozent befragter Unternehmen Zulieferteile selbst hergestellt. 38 Prozent der Industriefirmen sortierten beispielsweise bestehende Lieferanten um, so das Ifo-Zentrum für Außenwirtschaft in einer Studie vom November 2022. „Jedes dritte Unternehmen hat bereits neue oder zusätzliche Lieferanten für benötigte Rohstoffe, Vorprodukte oder Waren gefunden“, analysiert Carolin Herweg, Referatsleiterin Internationale Konjunktur bei der DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer). Weitere 30 Prozent seien noch auf der Suche.

Das Unternehmen Philippi hat während der Corona-Pandemie Container aus China per Bahn statt per Schiff verladen lassen. „Zusätzlich haben wir die Produktion diverser Artikel von China nach Indien verlagert“, erläutert der Eigentümer. „Zurzeit sehen wir uns wieder stärker in Europa um. Welche Produktionsstätten gibt es beispielsweise in Osteuropa und was könnten wir dort fertigen lassen.“

„Neben der Überprüfung von Lieferketten und Standorten ergreifen die Unternehmen noch weitere Maßnahmen zur Stabilisierung ihrer Geschäfte: 41 Prozent geben an, den hohen Kostendruck bereits an die Kundschaft weitergegeben zu haben, weitere 34 Prozent planen noch Preiserhöhungen“, prognostiziert Herweg. Die Inflation bleibt auch 2023 ein weltweit prägendes Thema.

Europäisches Lieferkettengesetz wird auf 2028 verschoben

Das Europäische Parlament hat im April 2025 im Eilverfahren der Verschiebung des EU-Lieferkettengesetzes zugestimmt. Es soll ein Jahr später als bislang geplant kommen. Die ersten Vorschriften sollen ab dem 26. Juli 2028 gelten, die vollständige Umsetzung der Richtlinie ist für Juli 2029 vorgesehen. Die Verschiebung gilt als Formsache, da sich die EU-Staaten bereits zuvor dafür ausgesprochen hatten. Unternehmen sollen dadurch mehr Zeit bekommen, sich darauf vorzubereiten. Um Unternehmen von Bürokratie zu entlasten, könnte es auf Vorschlag der EU-Kommission in den kommenden Monaten zudem zu weiteren Erleichterungen bei der Umsetzung des Gesetzes kommen, über die noch verhandelt werden muss.

Die Abgeordneten stimmten darüber hinaus für eine Verschiebung von Regeln für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen. Teile dieses Gesetzes sollen um zwei Jahre nach hinten verschoben werden. Das betrifft insbesondere Vorgaben für Firmen mit weniger als 500 Beschäftigten, für größere Unternehmen gilt das Gesetz bereits.

Mit dem Lieferkettengesetz sollen Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten für mögliche Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Umweltzerstörung zur Verantwortung gezogen werden. Bei Verstößen sollen hohe Bußgelder drohen.

In Deutschland soll das nationale Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz kurzfristig abgeschafft werden. Union und SPD haben sich im neuen Koalitionsvertrag darauf geeinigt, es durch ein neues Gesetz zur internationalen Unternehmensverantwortung zu ersetzen. Dieses soll die EU-Richtlinie „bürokratiearm und vollzugsfreundlich“ umsetzen.