Pendlerpauschale rauf, Strompreise runter, neue Rentenmodelle und mehr Geld für Familien: Die schwarz-rote Koalition hat viele finanzielle Versprechen im Gepäck. Doch was können diese Pläne wirklich bringen? Und wo liegen die Risiken? Unser Geld-Check anhand der wichtigsten Vorhaben.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht. Er beschreibt große Linien in Wirtschaft, Migration und Außenpolitik – aber er enthält auch viele Details, die sich im Alltag der Bürger und Bürgerinnen bemerkbar machen könnten: bei der Stromrechnung, in der Steuererklärung oder beim Elterngeld. Doch Vorsicht, noch sind diese Vorhaben politische Absichtserklärungen, keine beschlossenen Gesetze. Wie viel davon wirklich umgesetzt wird, hängt von Haushaltslage und Mehrheiten ab. Wir werfen einen genauen Blick auf die Pläne, die besonders relevant für Sie sind – und erklären, was das für Ihr Portemonnaie bedeuten könnte.

1. Pendlerpauschale: Mehr Geld für den Weg zur Arbeit

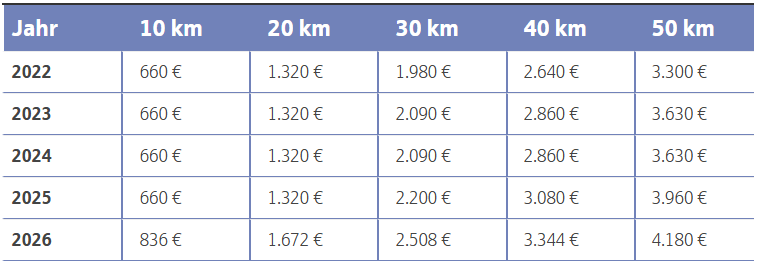

Von 2026 an soll die Pendlerpauschale dauerhaft auf 38 Cent pro Kilometer steigen – und zwar vom ersten Kilometer an. Bisher gibt es diese Höhe erst ab dem 21. Kilometer. Die neue Regel gilt für Auto, Bahn oder Fahrrad gleichermaßen. Wer also täglich 20 Kilometer zur Arbeit pendelt, kann künftig rund 1.672 Euro im Jahr zusätzlich absetzen – das bringt je nach Einkommen zwischen 250 und 650 Euro mehr netto. Für viele Pendler eine spürbare Entlastung. Allerdings: Sie kommt wohl erst in einem Jahr und wird erst mit der Steuererklärung im Jahr darauf auf Ihrem Konto spürbar.

Pendlerpauschale soll 2026 steigen

Die Tabelle zeigt die jährliche Pendlerpauschale bei verschiedenen Entfernungen von 2022 bis 2026:

2. Zug und Flug: Steuer runter, Ticketpreis rauf

Flugtickets könnten bald günstiger werden – denn die Luftverkehrsteuer soll wieder gesenkt werden. Airlines hatten zuvor Flüge von deutschen Flughäfen gestrichen, auch wegen gestiegener Kosten. Durch niedrigere Ticketpreise könnten möglicherweise wieder mehr Ziele angeboten werden. Sicher ist das aber nicht.

Das Deutschlandticket ist dagegen teurer geworden: Seit dem 1. Januar 2025 kostet es 58 Euro pro Monat – 9 Euro mehr als bei dessen Einführung. Grund sind gestiegene Kosten und anhaltende Finanzierungsdebatten zwischen Bund und Ländern. Das Deutschlandticket soll fortgeführt werden, allerdings ist ab 2029 eine schrittweise und sozialverträgliche Erhöhung des Nutzeranteils an der Finanzierung vorgesehen.

3. Familienleistungen: Mehr Unterstützung für Eltern und Kinder

Familien mit Kindern sollen künftig stärker unterstützt werden: Geplant ist, sowohl den Mindest- als auch den Höchstsatz beim Elterngeld zu erhöhen – konkrete Beträge stehen noch aus. Zusätzlich soll der sogenannte Teilhabebetrag von derzeit 15 auf 20 Euro im Monat steigen. Damit werden beispielsweise Sportvereine, Musikunterricht oder Ausflüge für Kinder aus einkommensschwachen Familien (beispielsweise Bürgergeldempfangende) bezuschusst.

4. Frühstart-Rente: Altersvorsorge für Kinder

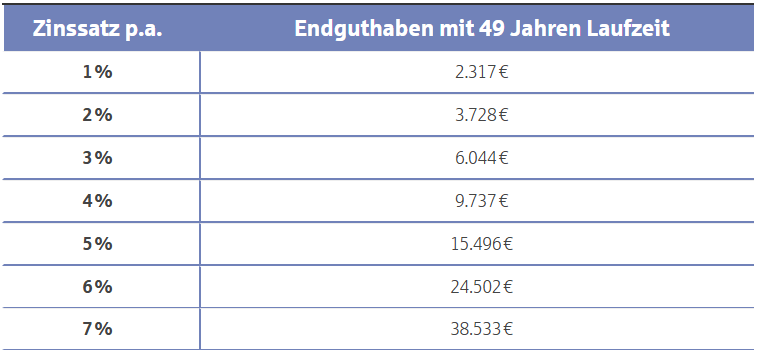

Für jedes Kind zwischen 6 und 18 Jahren, das eine Schule oder Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, will der Staat ab 2026 monatlich 10 Euro in ein Altersvorsorge-Depot einzahlen. Macht bei 12 Jahren Einzahlungszeit 1.440 Euro. Wird dieses Geld bis zum Renteneintritt nicht angerührt, kann es sich mit Zinsen deutlich vermehren – je nach Rendite unterschiedlich stark: Bei sehr konservativen 2 Prozent Zinsen pro Jahr ergibt sich ein Endguthaben von rund 3.700 Euro, bei 5 Prozent wären es bereits etwa 15.500 Euro. Wer langfristig sogar 6 oder 7 Prozent Rendite erzielt – wie es etwa mit breit gestreuten Aktienfonds möglich ist – kann mit 24.000 bis über 38.000 Euro rechnen. Das angesparte Vermögen soll steuerfrei bleiben. Ausgezahlt wird aber erst im Alter. Ein guter Anfang, der aber nur dann wirklich hilft, wenn später auch privat weiter eingezahlt wird.

Was aus 10 Euro werden kann

So würden sich 1.440 Euro Einzahlungen zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr bei verschiedenen Zinssätzen bis zum Renteneintritt mit 67 entwickeln:

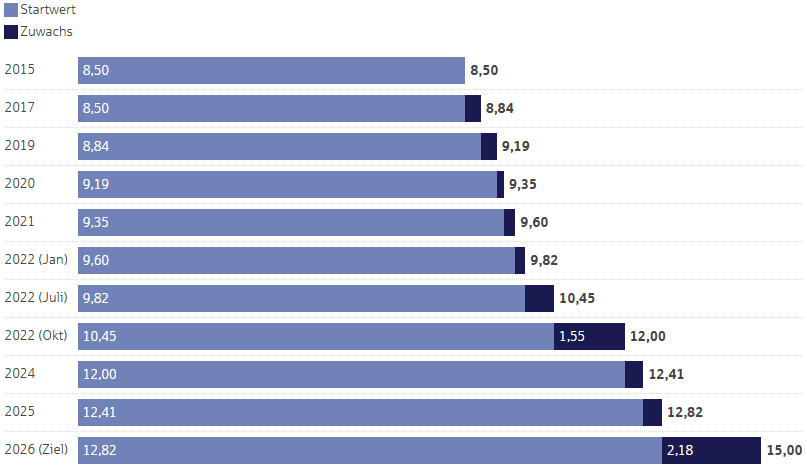

5. Mindestlohn: 15 Euro sind möglich – aber nicht garantiert

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD strebt bis 2026 einen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde an. Dieses Ziel ist im Koalitionsvertrag als erreichbar formuliert, sofern die Lohnentwicklung mitzieht. Einen gesetzlichen Automatismus gibt es aber nicht – die Entscheidung liegt weiterhin bei der unabhängigen Mindestlohnkommission. Bei Umsetzung würde eine Vollzeitkraft (40 Stunden/Woche) künftig rund 2.600 Euro brutto verdienen, etwa 300 Euro mehr als beim aktuellen Mindestlohn von 12,82 Euro. Ob es dazu kommt, ist noch offen.

So stark ist der Mindestlohn gestiegen

Der gesetzliche Mindestlohn (Angaben in Euro) ist seit seiner Einführung um 51 Prozent gestiegen. Nach Abzug der Inflation beträgt der Anstieg immer noch 19 Prozent:

6. BAföG-Erhöhung: Mehr Unterstützung für Studierende

Das BAföG soll nach dem Plan der Koalitionäre stärker an die Lebensrealität junger Menschen angepasst werden, damit ihnen künftig mehr Geld für Miete und Lebensunterhalt bleibt:

- Die Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, könnte zum Wintersemester 2026/27 von 380 auf 440 Euro pro Monat steigen.

- Zusätzlich ist geplant, den aktuellen Grundbedarf von 475 Euro in zwei Schritten – zum Wintersemester 2027/28 und ein Jahr später – auf das Niveau der Grundsicherung anzuheben. Diese liegt 2025 bei 563 Euro pro Monat für alleinstehende Erwachsene.

Der eigentliche BAföG-Satz wird weiterhin individuell nach dem Einkommen der Eltern und anderen Faktoren berechnet. Besonders profitieren könnten Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen.

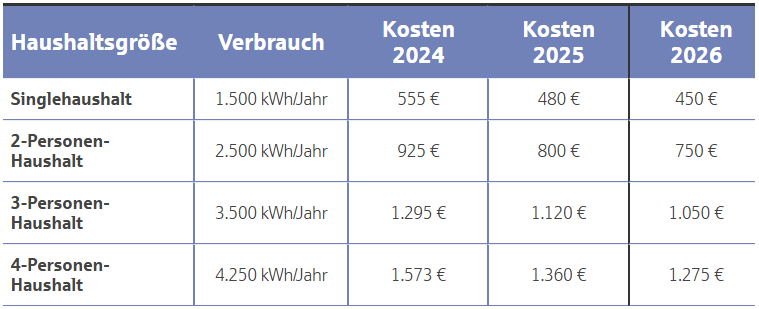

7. Stromsteuer runter: Kleine Ersparnis für alle Haushalte

Vorgesehen ist, dass die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde (kWh) sinken soll – ein bemerkenswerter Rückgang gegenüber dem bisherigen Satz von 2,05 Cent pro kWh. Zudem sollen die Netzentgelte und einzelne Umlagen reduziert werden. Insgesamt könnten die Strompreise für Haushalte dadurch um bis zu 5 Cent pro kWh sinken.

Strom könnte 2025 günstiger werden

Die Tabelle zeigt die jährlichen Stromkosten verschiedener Haushaltstypen mit Verbrauch, vor und nach der Stromsteuersenkung:

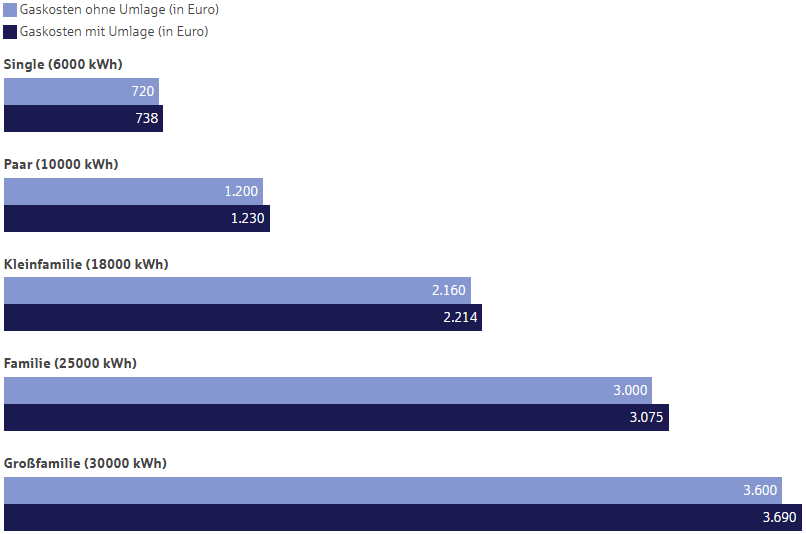

8. Gaspreisreform ohne Umlage: Auch für Mieter interessant

Auch die Gasspeicherumlage soll laut aktuellem Stand gestrichen werden. Die Gasspeicherumlage beträgt derzeit rund 0,3 Cent pro kWh und soll abgeschafft werden. Das kann die Energie-Ausgaben vor allem für Haushalte mit Gasheizung senken. So zahlt ein Singlehaushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 6.000 kWh derzeit rund 738 Euro – davon entfallen 18 Euro auf die Gasspeicherumlage. Bei einer Großfamilie mit 30.000 kWh macht die Umlage 90 Euro aus. Auch Mieter profitieren, wenn die Nebenkosten sinken.

Wegfall der Gasspeicherumlage

So viel sparen Haushalte ab 2026 bei Gas:

9. Freiwillige Mehrarbeit und Ehrenamt: Zuschläge steuerfrei

Zusätzliche Arbeit soll attraktiver werden – vor allem, wenn sie freiwillig geleistet wird. Wer Überstunden macht oder im Ruhestand weiterarbeitet, soll künftig keine Steuern mehr auf entsprechende Zuschläge zahlen müssen.

- Auch Beschäftigte, die von Teilzeit auf Vollzeit aufstocken, sollen steuerlich belohnt werden. Ein Beispiel: Wer regelmäßig 300 Euro Überstunden-Zuschlag erhält, könnte netto bis zu 100 Euro mehr im Monat in der Tasche haben.

- Für Rentnerinnen und Rentner ist sogar ein steuerfreier Hinzuverdienst von bis zu 2.000 Euro pro Monat vorgesehen.

- Übungsleiter, Trainer oder Chorleiter sollen künftig bis zu 3.300 Euro steuerfrei verdienen können – dank einer höheren Pauschale für Ehrenamtliche.

Noch offen ist allerdings, wie genau der Begriff „freiwillig“ definiert wird – davon hängt ab, wie einfach oder kompliziert die Regel in der Praxis umgesetzt werden kann.

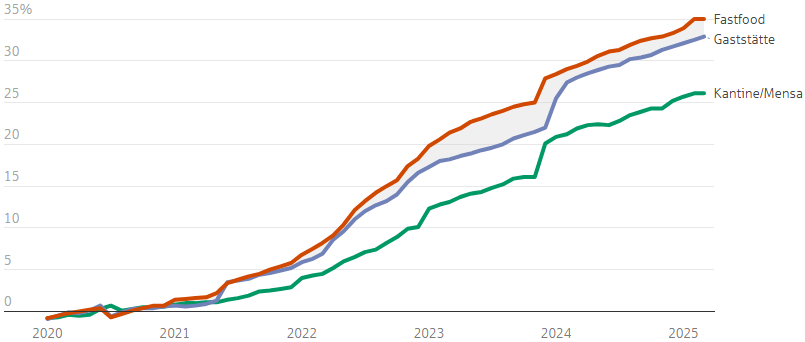

10. Gastronomie: Mehrwertsteuer runter – aber für wen?

Ein Klassiker: Die Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant soll von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Klingt nach günstigeren Preisen – doch die Erfahrung zeigt: Davon kommt wenig beim Gast an. Schon 2020 wurde wegen Corona dieser 19-Prozent-Steuersatz gesenkt – die Preise in den Restaurants sanken laut Statistischem Bundesamt jedoch um weniger als 1 Prozent. Die Steuererleichterung ist also voraussichtlich vor allem eine Unterstützung an die Gastronomie.

Mehrwertsteuer soll 2026 auf 7 Prozent sinken

So haben sich die Preise in der Gastronomie zwischen Januar 2020 und März 2025 verändert (Angaben in Prozent):

11. Mütterrente: Gleichstellung bringt mehr Geld

Mütter und Väter, die Kinder vor 1992 bekommen haben, wurden bei der Rente bislang schlechter gestellt als Eltern jüngerer Kinder: Für vor 1992 geborene Kinder wurden nur 2,5 Rentenpunkte (30 Monate Kindererziehungszeit) angerechnet, während Eltern ab 1992 geborener Kinder 3 Rentenpunkte (36 Monate) erhielten. Laut Koalitionsvertrag soll sich diese Ungleichbehandlung nun ändern. Künftig werden alle Eltern – unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes – einheitlich drei Rentenpunkte pro Kind erhalten. Besonders viele Rentnerinnen profitieren von dieser Angleichung, da sie in der Vergangenheit oft benachteiligt wurden.

Unterm Strich: Verheißungsvoll, aber ungewiss

Viele der angekündigten Maßnahmen greifen ohnehin erst 2026 oder später – und ob sie wirklich kommen, hängt stark von der Haushaltslage ab. Die größte Unbekannte in der finanziellen Gesamtbilanz ist die geplante Einkommensteuerreform. Union und SPD wollen kleine und mittlere Einkommen ab der Mitte der Legislaturperiode entlasten – also etwa ab 2026. Doch konkrete Zahlen oder Einkommensgrenzen wurden bislang nicht genannt. Damit reiht sich die Steuerreform ein in eine Reihe von Vorhaben mit direkter Wirkung aufs Portemonnaie: Einige könnten spürbar und sozial sinnvoll entlasten, andere wirken eher symbolisch. Die entscheidende Frage bleibt: Was davon wird am Ende tatsächlich umgesetzt – und wie?

Na, dann haben es die finanziellen Totengräber Deutschlands und Lügner es endlich geschafft, an die Macht zu kommen. Es lebe der Amigo-Staat!

Dem kann ich nur voll beipflichten!

Trau, schau wem…..

Die Verarsche geht weiter